展示室は1階にひとつと2階にふたつ。照明はケース内のみの漆黒の世界。床の中央に細い金属が走っていたが何だろう。装飾にしては固定されていないようで、踏むとカタカタ音がした。消火設備はハロゲン化物で、出入口には細見美術館のようなフラッシュ引き戸の自動ドア。細見美術館でも思ったが、なぜ引き戸なのだろう。随閉防火戸では光が入るのでだめなのだろうか。前室から漆黒で自動ドアも黒いので、どこから入るのかわからなかった。

他には、大きく跳ね出している軒は薄く、その上裏はアルミの切り板。エントランスの中空を斜めに飛ぶ壁の役割は何だろう。南面のガラスには網代模様の目隠しフィルムが全域貼られているが、そのせいで桂川へつながるように設えたであろう水盤がよく見えなかった。網代模様に貼った大理石の壁もさしたるインパクトはなく、石工さんの苦労が脳裏に浮かんだ。

張弦材は構造材だろうか、化粧材だろうか。構造材なら仕方がないが、天井はプレーンなほうがよかったか。ガラスはドイツ製で透過率は92%だとか。1枚も大きくとても見やすかった。

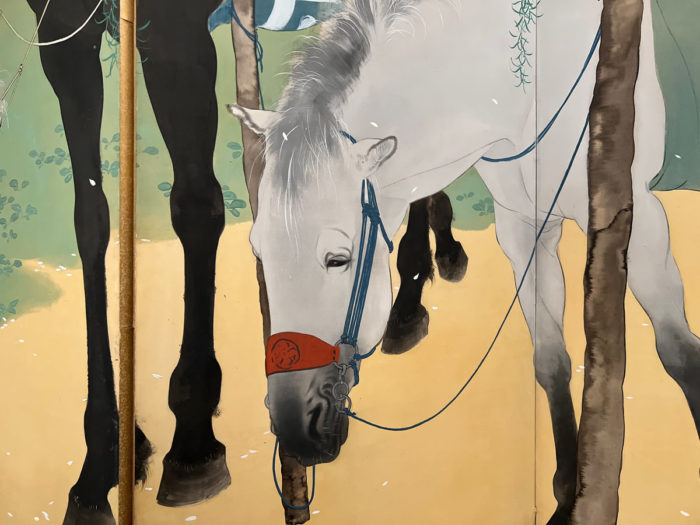

広告にクローズアップされていた『駅路之春(うまやじのはる)』。 一昨年施設がオープンするとき、行方不明だった作品で78年ぶりの公開とニュースになっていた。あふれんばかりの鮮やかな色彩。黄色く見える部分は裏金箔。枝垂れ柳の葉の描きこみに感嘆。

おうこくさんといえば動物。白馬の顔を拡大すると、やさしそうな瞳が見てとれる。

目は口ほどに物を言う。

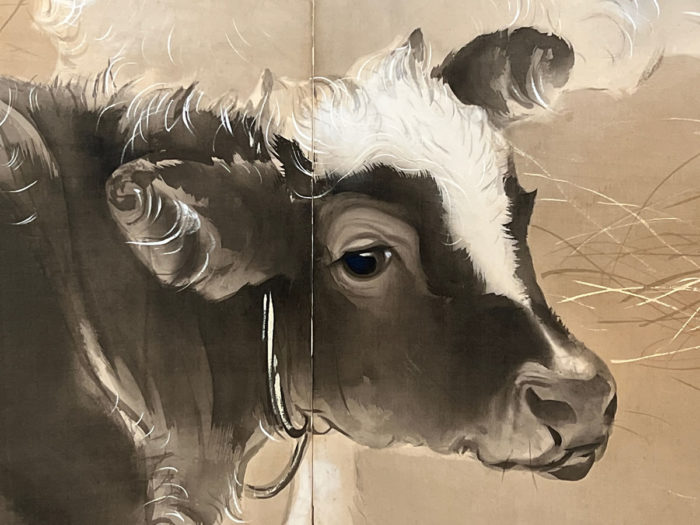

長いまつげがかわいらしい。

婦女図屏風。第2会場は厳選してこの1枚。他がうまく撮れなかっただけ。

第2会場は『嵯峨嵐山文華館』という施設。百人一首にまつわる展示を常設にしているそうだが、まったく詳しくないので軽めの鑑賞。でも立派な施設を持て余している印象。人員削減のためか非接触のためか、展示室の出入口には自動改札機。施設にも百人一首にも似合わない。

サービスショット。張りのある乳房。ぼかし技法で描かれた髪も素敵。