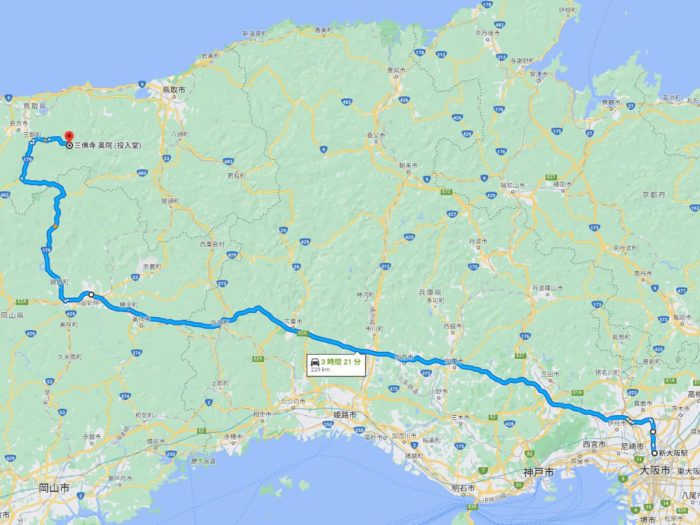

投入堂を訪れた。ずっと訪れたかった場所だが、単独での参拝登山は許されていない。現地で仲間を探す人もいるそうだが、見つかる保証はない。近くに住んでいれば何度でも足を運べるが、大阪からだと『スーパーはくと』と路線バスを乗り継ぎ5時間もかかる。

訪れることができたのは、クラブツーリズムが主催するバスツアーのおかげ。投入堂を検索していて見つけた。商品ページのカレンダーに5月の開催日がいくつか挙がっていた。数日後に確認すると開催日がこの日だけとなり、催行決定となっていたので申し込んだ。バス往復、入山料、投入堂参拝登山料、現地案内人がついて14,900円。上述の交通手段の場合1.9万円。

集合場所は新大阪駅。他にもたくさんのツアーがあり、リュック姿の人が大勢いた。

お世話になった奈良観光バス。参加者はおそらく40名。うち男性は10名程だったか。おじさんばかりだとどんよりするが、女性が多いと明るく賑やかになってよい。

吹田ICから中国自動車道に乗り、院庄(いんのしょう)ICから国道179号を北上し県道21号へ。勝央(しょうおう)SAと道の駅奥津温泉でトイレ休憩。出発は8時、到着は12時だった。

バスを降りると現地案内人が待っていた。参加者全員でぞろぞろ移動するわけにはいかないので、年齢や経験などにより5つの班に分かれた。私は2班だった。

5名の現地案内人の中に女性が1人いたので、立ち並ぶ姿を見てゴレンジャーを想像した。アカレンジャーは5班の案内人、アオレンジャーは1班、キレンジャーは4班、ミドレンジャーは2班、モモレンジャーは3班。5班、1班、4班の案内人は、服やリュックの色が赤、青、黄だったので、本当にゴレンジャーに扮しているのではとニヤニヤした。

駐車場から少し上ると、入山料の支払いや御朱印帳の受付を行う参詣受付案内所。ここから本堂までの間に塔頭や宝物館があった。帰りに宝物館へ寄りたかったが叶わなかった。

本堂。この先の無事を祈願した。ツアーは「登山初級A」と種別されていたので、皆さんそれなりの身なりだったが、ラガーシャツにジーンズ、ポロシャツにチノパンという方もおられた。ラガーシャツの方は手ぶらだったので、現地案内人が脱水症予防にゼリーを渡していた。

私も登山には不慣れな初心者。リュックにはタオルとグローブと水しか入れていなかったので、高速を降りてから雨が降り出した時は青ざめた。バスで隣の男性は、今年中に日本百名山を制覇せんとする強者。リュックには常に雨具を入れてあるそうだ。当然のことなのだろう。

本堂の側面にある巨大な案内板。受付を待つ間、現地案内人が道中の説明をしてくれた。

案内板の右にいるのは1班の案内人。笠をかぶり、作務衣のような藍染の上下を着、背中には木製の背負子、靴は土工が履く地下足袋。腰に巻かれた小動物の毛皮は『尻皮』というそうで、防水や保温のためにマタギが着けていたそうだ。心の中で師匠と呼ぶことにした。

もう1つの受付である三徳山入峰修行受付所。先の受付で支払った入山料400円の有効範囲は本堂までで、本堂から先投入堂へ行くには投入堂参拝登山料800円を別に支払う。

登山届に記入し、六根清浄と書かれた輪袈裟を授かり、靴底チェックを受ける。グリップ力の有無を確認するためだが、NGと判定されれば900円の藁草履を購入しなければならない。

藁草履は職人の減少により200円値上げしたそうだ。朝日新聞デジタルに6年前の記事が残っているが、硬い登山靴は参道を傷つけることがあるので、本当は藁草履を履いてほしいそうだ。

行列の先に朱塗りの門がある。そこから先が入峰修行の行場ということだろうか。

この先のカズラ坂のために渋滞中。難所はどこも渋滞していた。カズラ坂は木の根が複雑に絡みあい、足の踏み場を瞬時に決められない。勾配があるので手も使って登る。

クサリ坂上り。垂直に近い岩山を登るのだが、特に難しくはなかった。

登り切った所にある重文の文殊堂。岩山の上に懸造。手摺のない外縁を1周したが、怖くはなかった。犬山城の望楼では高欄が低く足がすくんだが、何もないほうが却ってよいのかも。

地図に載っていなかった難所。カニ歩きで移動するが、ここも難しくはなかった。

重文の地蔵堂も懸造。全体を見渡せないが、おそらく文殊堂と同じかたちなのだろう。

鐘楼も岩の上に建っている。参道に平場なし。せっかくなので撞かせていただいたが、勢いがつきすぎ轟音となってしまった。皆さんをびっくりさせてしまった。

梵鐘は3トンあるそうで、どのように設置したのかわからないそうだが、ロープで引き上げる他ないだろう。でもなぜ3トンとわかるのだろう。それだけは記録が残っているのだろうか。

馬の背及び牛の背。岩の尾根を歩くのだが、雨降りの後なので度々滑った。

観音堂に到着。左側遠くに師匠が見えるが、投入堂はその先にあるようだ。拝観スペースが限られているらしく、現在拝観中の一団が戻るまでしばらく待機した。

いよいよ投入堂へ。この先を右へ折れ、岩壁に沿って回り込むと……

国宝投入堂。正しくは奥院。皆さんの頭を結んだ角度がそのまま床面の傾斜となっている。岩上なので滑りやすい。過去には、撮影に夢中になり滑落死した例があるそうだ。

国指定文化財等データベースによると、愛染堂という附があるそうだが、左端に見える小さな部分がそれのようだ。ここからはこの角度でしか見ることができないが、麓から望遠レンズで撮影された正面からの画像を見ると、別棟になっている。後から加えられたのだろうか。

右のお堂部分も増築を重ねたのではないだろうか。最初に奥のお堂をつくり、後から手前の廻廊部分を加えた。だから屋根が1枚ではなく継ぎ接ぎになっている。柱や斜材は場当たり的に決めたので、長さや配置がバラバラ。でもそれが却って自由なリズムを生んでいる。

奈良、京都と古寺巡礼を続けて、数十の名建築を見てきたが、投入堂のような軽快優美な日本的な美しさは、ついに三仏寺投入堂以外には求められなかった。わたしは日本第一の建築は?と問われたら、三仏寺投入堂をあげるに躊躇しないだろう。

土門拳著「三仏寺と西国」『土門拳 古寺を訪ねて 東へ西へ』小学館文庫2002

帰りは文殊堂の懸造の中を通ることができ喜んだが、先にはクサリ坂が構えている。

クサリ坂下り。ここが一番の難所だった。前半は足裏全体でふんばることができたが、後半はほぼ垂直となるので窪みにつま先をかけるしかない。途中かけ方が浅く滑ってしまった。

16時下山。無事に入峰修行受付所へ帰り着いた。1班と共に下山したが、全班揃う前に師匠が離脱。2班の案内人に理由をたずねると、師匠は容姿だけなく暮らしぶりも個性的だった。昼間は狩猟やガイドを行い、夜は倉吉駅前に経営する居酒屋で働いているそうだ。

16時30分閉山。受付の方が出てこられ、開いていたゲートが閉じられた。印象的だった。

リーフレットに所要時間1時間30分~2時間と書いてあるが、3時間30分かかった。我々の他にもう一団のツアーと、個人参拝者も大勢いたので、難所や投入堂で時間を食った。

投入堂が観られたので大満足なのだが、欲を言えばもっと観ていたかった。文殊堂や地蔵堂の外縁からの絶景をもっと眺めていたかった。宝物館や塔頭を訪れたかったし、昨秋完成したという遥拝所から投入堂を眺めてみたかった。次回は相棒を見つけゆっくり参拝したい。