フィリップ・ジョンソンさんが亡くなった。昨年10月に引退したと聞いていたが、まだ3か月しか経っていない。よほどお体が悪かったのだろうか。

むかしフィリップ・ジョンソンさんと接近遭遇したことがある。友人たちとの間では語り草だが、京都へ岸和郎さんの展覧会を見に行ったときのこと。

会場まであと少しというところで黒塗りの車が横を通り過ぎ、会場の前で停車した。会場のお向かいは豪邸だったので、そちらの関係者かと思った。ドアが開くと中から体格のよい黒づくめの外国人。その男が後席のドアを開けると、今度はえらく歳を取った黒縁の丸眼鏡をかけた外国人が降りてきたが、その方がフィリップ・ジョンソンだった。

えにし

ゼミの後輩たちの卒業制作展を覗いた。ゼミ恒例のイベントで、京都の画廊を借りて行っている。自分のときも行ったが、はじめてのことで相当気が入った。模型をほとんど作り直し、案内状のデザインを何案も考えた。たくさんの人に見てほしいと、関西在住の建築家へ勝手に案内状を送りつけたりした。いま思えば大胆なことをしたものだ。

画廊の方との会話の中で、思いもよらない方の名前が出た。ゼミの先生には息子さんがいて、主に家具のデザインをしているが、その道を志すきっかけが、むかしこの画廊で展覧会をした中村好文さんの家具だというのだ。驚いた。中村さんがこの画廊で展覧会をしていた。

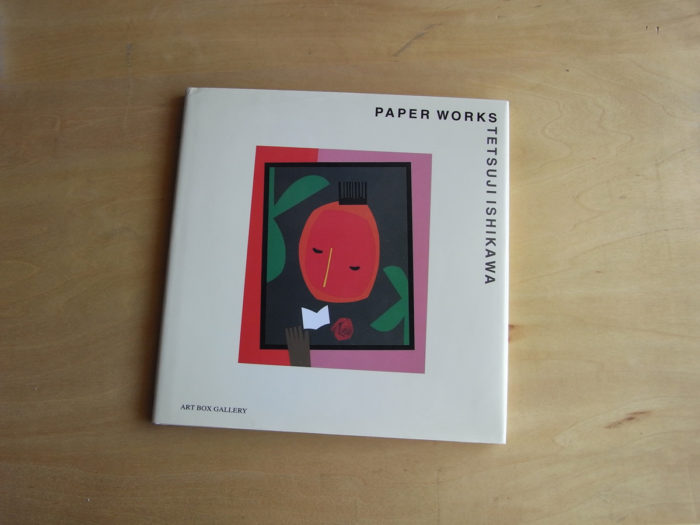

画廊との出会いは中村さんらしいユニークなものだったそうだ。画廊の横に村野藤吾が設計したホテルが建っているのだが、ホテルの見学に来たときに、画廊へたまたま立ち寄った。そのときちょうど石川哲司さんの個展をしていたそうで、中村さんが彼と彼のイラストをえらく気に入り、表に立って客引きまでしたのだとか。

そんなこととはつゆ知らず、うちの本棚には石川哲司さんの作品集が納まっている。

ありふれた一日

録画しておいた新日曜美術館『グランマ・モーゼス』を観た。彼女のことも作品もはじめてだったが、すっかり魅了された。広大な自然、鮮やかな色彩、細やかな描写。そして、話し声が聞こえてきそうな登場人物たちが愛らしい。

古きよきアメリカの田舎を描き続けたという彼女の作品は、ほっこりしていて楽しげで、見る人に元気を与えてくれる。まさに番組で長田弘さんが言っていたグリーティングだ。彼女は言っている。「自然の恵みの豊かさに感謝を忘れないこと。弱音を吐かず笑顔を忘れないこと。そうすれば、ありふれた一日がかけがえのない一日を放ちはじめる」

いま東京で展覧会が行われているが、3月には京都へ巡回するそうで、楽しみがひとつ増えた。

見終わってチャンネルを変えると、BSで『阿弥陀堂だより』を放送していた。何度も観ているが飽きることがない。素敵な作品だと思う。パニック症候群の療養のために信州の山奥へ越してきた女医が、豊かな自然や素朴で温かい人々との交流を通じ、徐々に症状が回復してゆく。

四季折々の自然が美しく、主人公を演じる樋口可南子さんや寺尾聰さん、脇を固める田村高廣さんや香川京子さんなど、キャスト陣も見ごたえがある。とくに助演女優賞を受賞した北林谷栄さん演じるおうめ婆さんが光っている。『春、夏、秋、冬。はっきりしていた山と里の境が少しずつ消えてゆき、一年がめぐります。人の一生と同じなのだと、この歳にしてしみじみと感じます』。静かな物語だが、生きることの尊さを鮮明にしている。

向田邦子さん

録画しておいた『阿修羅のごとく』『冬の運動会』を観た。

向田邦子さんのファンになってまだ日が浅い。昨年の正月に放送された『向田邦子の恋文』を観て、なんて素敵な人なのだろうと思った。文筆家としては、敬愛する頑固爺・山本夏彦さんが褒めちぎっている。「突然あらわれて、それなのにすでに名人」

はじめて読んだ向田さんの小説は『父の詫び状』文章からは昭和のなつかしい匂いがして、言葉使いがとても美しいと思った。いまにして思えば、彼女の文章に触れたおかげで、きちんとした日本語を書くように務めているのかもしれない。

日々の暮らしを題材にした随筆は数多あるが、向田邦子さんの随筆が他より抜きん出ているのは、だれもが普段見落としがちな小さなかけらを拾い上げ、その部分を丁寧に描いているからだろう。それは『霊長類ヒト科動物図鑑』などを読めばよくわかる。

人なつこくてたくさんの人から愛され、旅や美味しいものが大好きで、着るものや暮らしの道具に目利きだった向田さん。いまを生きていれば、どのようなドラマを見せてくれただろうか。

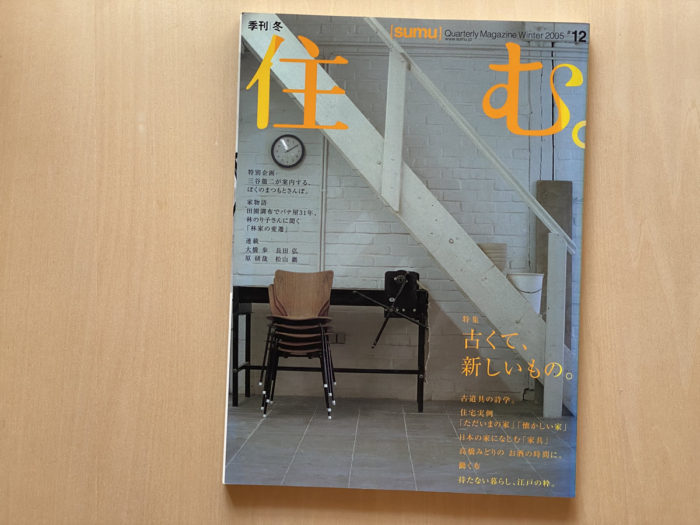

住む。

暮らしや住まいについての雑誌が多く出版されるようになったが、どれも似たような内容でげんなりする。目につく部分や派手なところを前面に出し、読者をあおる姿勢はまるでファッション雑誌のようだ。その点、『住む。』はこれらとは異なる印象を受ける。まず季刊というのがよい。この手の雑誌は月刊にする必要はないと思っている。常に新しい情報を伝えるものではないだろうし、目まぐるしく発売される商品を紹介するものでもない。

出版社は農山漁村文化協会という、暮らしや住まいを見つめ続けている会社。豊かで簡素に暮らすには、様々な知恵や工夫が必要だと説く会社だ。

エッセイの執筆陣は、長田弘さん、大橋歩さん、原研哉さん、松山巌さん、三谷龍二さんなどバラエティ豊か。 最新号では、ドイツにある李英才さんの工房を訪ねたり、三谷龍二さんが地元松本のよいところを案内したり、魅力的な古道具を紹介したりと充実している。