市立伊丹ミュージアムを訪れた。一昨年にリニューアルオープンされたそうだが、リニューアル前は伊丹市立美術館だった。受付で変更理由をお聞きすると、市役所の建て替えに伴い市立博物館がこちらへ移転してきたそうで、それで美術館はやめてミュージアムとしたようだ。博物館は美術館のある北棟と旧家住宅のある南棟の間に増築して設けられていたが、久しぶりに訪れたので前の歩道を歩いていてもまったく気がつかなかった。

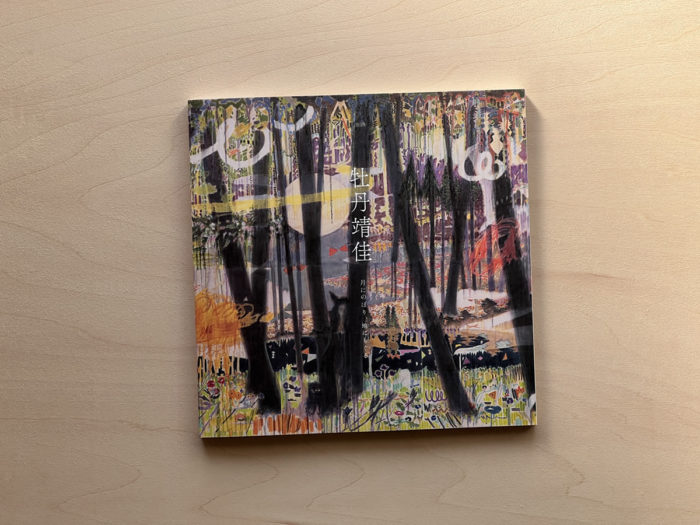

お目当ての展覧会は『牡丹靖佳展 月にのぼり、地にもぐる』。牡丹さんのことは松家仁之(まついえまさし)さんの小説『火山のふもとで』の装画で知り、それ以来注目しているのだが、作品は見たことがなかった。後述するギャラリーでは個展をされていたようだが、情報を拾えず逃していたので、Googleアラートにお名前を登録。数年経ちようやく本展の情報が届いた。

美術館に変更はないそうで、エントランスホールのこの壁も変わっていなかった。開催中の展覧会にまつわる掲示をするための壁。牡丹さんの直筆によるイラストが描かれていた。

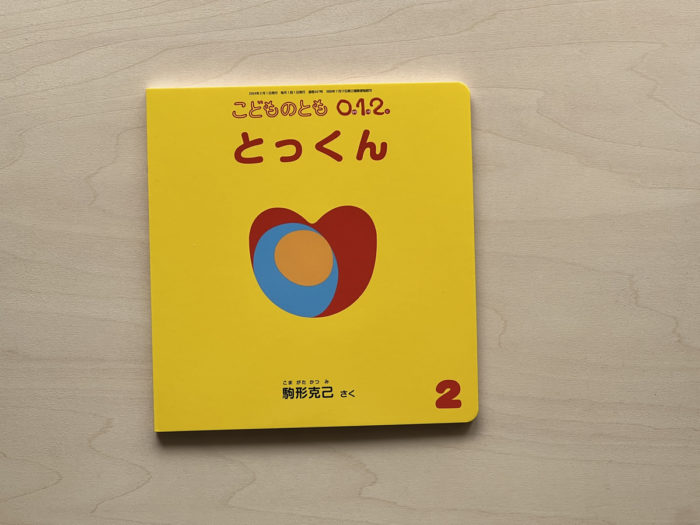

a little confusion(2015)。展示室に入る前から目を引いていた黄色。『火山のふもとで』の装画かと思ったが、家へ帰って確認すると、色合いがまったく異なっていた。全作品撮影可能。

フウア=シュシュ(2002)。牡丹さんは1971年生まれ。19歳でアメリカへ渡り、ニューヨークで絵画を学び、1997年に帰国。帰国後は日本美術の面白さに目覚めたそうで、この作品にはそれが表れている。日本料理を営む家に生まれたので、日本文化や美に対する素養は備わっていた。外国で7年暮らしたおかげで、客観的に日本を見られるようになったのだそうだ。

たまのりひめ(2006)絵本原画。ロビーに絵本の実物が置いてあるので読んでみたが、独特の言葉遣いや節回しが面白い。購入したいと調べたが絶版。本作にも日本絵画の影響が見られる。

waterfall(2015)。1枚づつつぶさに見たあと、引いて見るとキャンバスそのものが滝だった。

house with red door(2018)。牡丹さんの絵の特徴は絵の具の垂れ。わざわざ描いているものもあるそうだが、それにしても垂れにはどのような意味があるのだろう。

night festival(2015)。白い部分は葉の落ちた樹木。スウェーデンでレジデンスをしていた時、森をさまよった経験があるそうだ。渡航も同じ年なので、向こうで描かれた作品だろう。

右:兎夜(2023)。牡丹さんの絵は明清色、暗清色、濁色と色相を意識してしまう。

おうさまのおひっこし(2012)絵本原画。『火山のふもとで』の次に手に入れた牡丹さんの作品。カヴァー画の荷物の細密さに驚き、リアルな物事も描かれるのかと感心した。

まどい(2012)。キャンバスはリネン。布地の地色で表現された背景。

garden(2015)。少しづつ異なる3枚。大判なので迫力がある。牡丹さんの絵の特徴は塗りつぶし。マッキーやコピックの広いほうで塗りつぶすような描き方をされる。

W(THAWW)(2017)。thawは英語で雪解けという意味だそうだ。雪に埋もれた生物の死骸や植物は、雪が解けると再び姿を表すが、元の姿は留めていない。移ろいゆくものの儚さや不確かさを描いた5点シリーズだそうだが、展示はこの1点のみ。ほかの4点も見たかった。

たびする木馬(2022)絵本原画とブランの模型。模型のことは出版社のウェブサイトにある絵本の制作日記で知っていたが、その実物を見られるとは思っていなかったので嬉しい。

日本庭園を作庭したのは、重森三玲さんの息子の完途(かんと)さん。阪神淡路大震災のときに荒れてしまったそうだが、孫の千靑(ちさを)さんが手直しをされたそうだ。

2階へ上がる階段から向こう側が増築部分。階段の手摺が折れているのは、1段目の広い踏面に合わせてのことだろう。段の寸法を変えるのはよくないが、納まり上やむを得なかったのだろうか。丸鋼を立て並べたり、ささら桁を両端ではなく中央に4枚並べたりとうるさい意匠。

地下フロアも変わりなかった。めいわくなボール(2020)絵本原画と、8点の作品が組み合わされた展示。中央にある暗色の作品2つはカーペットの模様。夜中に自分の足が見えないほどの暗がりなのに、カーペットの模様が見えるのはなぜだろうとキャプションに書かれていた。

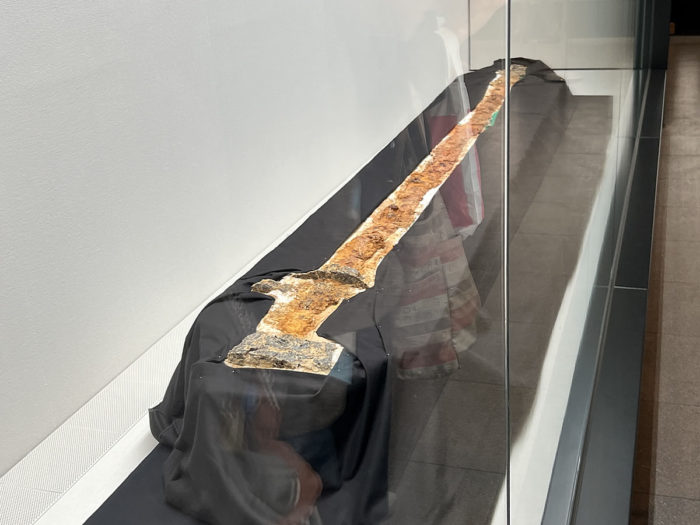

左:おいかける人(花束)(2023)。右:おいかける人(ドライフラワー)(2023)。常設展示のブロンズ像『剣を持つ兵士』を見て制作。剣を振りかぶり駆けだそうとする姿が可愛らしく見えたそうで、剣の代わりに花を持ち、誰かに想いを伝えようとする男を描いたそうだ。

Annonciation(2021)。『受胎告知』の場面から聖母マリアだけを描いたそうだが、体の向きから大天使ガブリエルの方かと思った。背中に羽根が生えてあるようにも見える。

図録を購入しようとショップの方へ歩いていくと、展示室がもう1つあることを忘れていた。

兎月夜(2023)。60号12枚・横5.8m×縦2.6m。展覧会のキービジュアルにもなっている大作。

満月の夜

地上と天空

図録は20cm×20cm、80ページ、糸かがり綴じで2,640円。物価高とはいえ高い値つけ。ちなみに、2021年に竹中大工道具館で鑑賞した『Philippe Weisbecker Inside Japan』の図録は、20cm×21cm、142ページ、無線綴じで1,700円だった。

天満の大阪アメニティパークにあるアートコートギャラリーを訪れた。ここでも牡丹さんの個展が開催中とのことだったが、展示作品は3点のみ。画像で右側のガラスの奥に2点、左側のガラスの奥に1点という不思議な展示。こちらは牡丹さんの契約ギャラリーのようなので、販売を目的にした展示なのだろう。テーブルに価格表が置いてあり、50万や30万の数字が見えた。想像より安価だったが、先立つものがなければ飾る部屋もない。でも牡丹さんの絵なら飾ってみたい。

途中ギリシャ様式とコロニアル様式の建物が並んで建っていた。どちらもむかし造幣局にあったもので、国重文に指定されているそうだ。ギリシャ様式の方は、金銀貨幣鋳造所の玄関部分だけを切り取り、後ろに建物をつけ足したそうで、昔は桜宮公会堂として、現在は結婚式場として使われているそうだ。コロニアル様式のほうは応接所として建てられたそうで、名前は明治天皇がつけた『泉布観』。泉布とは貨幣のことで、観は館のことだそうだ。

造幣局の正門で受付を済ませ、向かったのは造幣博物館。「桜の通り抜け」に面している。古い様式のファサードは、この場所に実在した火力発電所。1871(明治4)年の創業時から蒸気が動力だったが、効率のよい電気へ切り替えるため、1911(明治44)年につくられたそうだ。

与力役宅門。朽ちてしまったのか駒札がなかったが、ネットに残る写真の説明によれば、天満与力にあった中嶋家の役宅門で、大正時代末期に移されたそうだ。2000(平成12)年に改築されたそうなので古色は感じられなかった。軒瓦や鬼瓦には中嶋家の蔦紋が彫られていた。

門の前には『東北園』と彫られた石碑。正しくは『東北園倶楽部』のようで、1884(明治17)年につくられた造幣局の福利厚生施設だそうだ。1つ上の画像で与力役宅門の奥にある建物がそれだが、この建物で3代目くらいだろうか。門柱の木札には『桜クラブ』と書いてあった。

いただいた史跡図によれば、沓脱石は門の向こう側にあった。門は閉じていたが、潜戸を押すと開いたのでお邪魔した。図の通り右を見ると、植込の所に石群と白い説明板があった。

与力役宅門の北側にある『洗心洞跡』碑。この場所に大塩平八郎の私塾である『洗心洞』や自宅があったそうだが、大塩平八郎の乱ではその自宅に火を放ち決起したそうだ。